|

| |||

|

|

|

|

|

|

戦国以前と以後の騎馬武者 |

|---|

|

戦国時代よりも前にも騎馬武者は存在していました。正確には騎兵が、ですね。日本にはもともとアジアロバと呼ばれる動物が存在するのみで、しかも山がちな地形であるために戦車がまったく発達しませんでした。

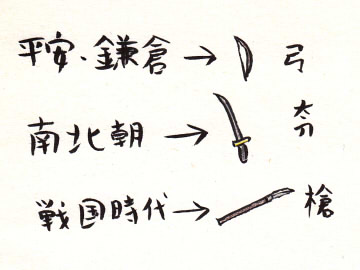

日本に騎兵が導入されるのは大陸との流通が盛んになってからです。どうやらモンゴル系の方が馬と共に飼育にやって来たらしく、馬に歌ってあげる歌の音節がモンゴルに残るものと同一という状況証拠もあるそうです。 当時の日本は大和朝廷全盛期であり、天皇によって支配されていました。当時は貴族のみが騎兵として活躍していました。騎兵は訓練に時間がかかるので、金持ちの子弟しか騎乗技術を習得できなかったからです。 日本の特異性は近隣に遊牧民族を持たず、また遊牧民族に征服されなかったことにあります。そのため、日本の騎兵は基本的には貴族階級でした。しかし、日本史には貴族崩れの軍事集団が登場します。それが武士です。 源氏や平氏といった天皇の俗流が軍事力を掌握していき、その過程で東北は完全に天皇政権の支配下に組み込まれます。国内有数の騎兵部隊である武士団は、馬の圧倒的な力で日本支配をガッチリ固めました。時は中世まっさかりです。 日本の騎兵は最初から鐙と鞍を持っていました。そのため、武士は突撃と騎射の二つの選択肢を最初から与えられていました。大陸ではこれを槍騎兵と弓騎兵に分け、重装甲な騎兵の槍突撃と、軽装な騎兵の弓による撹乱と使い分けがなされました。 しかし、日本の武士はこの二つの選択肢を選びませんでした。武士は弓馬の道であり、騎馬武者の装備は主に弓でした。弓による遠距離戦が主体となり、近づいた時には太刀での殴り合い、もしくは組み合いによる素手の格闘が始まります。 武士は世界でも珍しい重装弓騎兵だったのです。射撃戦と突撃戦の両方で大活躍します。代償として、武士は機動力という騎兵の武器を失いますが、騎兵機動が難しい日本の地形ではさして問題にならなかったのでしょう。これが鎌倉時代までの騎馬武者です。 さて、鎌倉末期から室町末期、つまり戦国時代までの騎兵はどうだったでしょうか。蒙古襲来によって既存制度を揺るがされた日本は鎌倉幕府の崩壊を引き起こし、南と北に二人の天皇が割拠する南北朝の時代を迎えます。大動乱の戦乱です。 この時期、武士の戦い方は変容を始めていました。歩兵が弓を射ることの優位に気付いた者たちが、武士から弓を取り上げはじめたのです。他の箇所でも描いた弓の下剋上が起こったわけです。 では、武士は何を武器に戦ったかというと、巨大な刀である大太刀です。馬の体重と速度を活かした騎兵突撃こそが、武士の役割となったのです。つまり、日本の騎兵は重装弓騎兵から重装突撃騎兵に変容したわけですね。 もっとも、弓を操る武士が消滅したわけではありません。騎馬武者による弓射は未だに需要のある戦術であり、戦国の時代でさえ武士の異名は弓取りでした。徳川家康も三方ヶ原の敗戦のおり、撤退中に騎射で敵を退けて撤退した様子が描かれています。

槍を持つ騎馬武者は射程の面で、太刀を持つ騎馬武者に比べて優位に立っています。馬の上でも槍は刀に対して有利なわけですね。そのため、最強の突撃騎兵は必然的に槍を装備します。これは世界においても共通の事柄です。 ただし、槍を持つということは他の装備が出来なくなることを意味します。武器の持ちかえも容易ではなく、長く扱いにくいため乱戦にも不向きです。そのため、大太刀を装備する騎馬武者は絶滅しませんでした。状況に応じて使い分けるのがベストなわけですね。

このように、戦国以前と以後では騎馬武者の役割はまったく違いました。弓騎兵からはじまり、突撃能力を得て、最後は槍を装備して突破能力を向上させます。戦国時代においては弓、刀、槍と状況に応じて騎馬武者は装備を切り替えて戦っていったのです。過去の時代は無駄ではなかったわけですね。 |