[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

|

| |||

|

|

|

|

|

|

騎馬武者と胸甲騎兵 |

|---|

|

では、一つずつ見ていきましょう。 ------------中世日本までに主流になった鎧------------ 動きやすい鎧とは、小札と言われる小さな鉄の板を革の紐でつなぎ合わせた鎧です。柔軟な革は体のひねりに対応することで、鎧を着ているとは思えないほど緩やかな動きをすることが出来ます。当時の技術力では巨大な鉄板を強固に作ることが難しかったので、技術的にも運用的にも優れた鎧と言えたでしょう。 しかし、デコボコの多いこの鎧は、矢や弾を滑らせて反らすことに不向きです。威力を受け流すことが出来ないこの鎧は、火縄銃時代には不向きなものでした。そこで出てくるのが鉄板でできた鎧です。

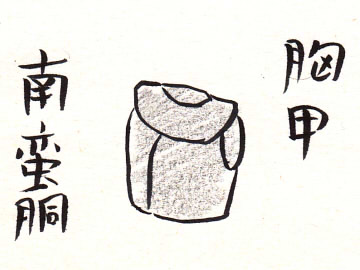

しかし、固い板であるために、体を動かしても鎧が邪魔になってしまいます。体の屈曲やひねりに対応しないため、扱いにくいという弱点がありました。 戦国時代においては横長の板を複数枚を縦に重ねて鎧を構築することが流行しました。板札と呼ばれるこの鉄板を利用した鎧は、矢にも鉄砲にも強い鉄板系の鎧となりました。 しかし、この防御力でも不十分と考えた戦国武将は、さらに強力な鎧を西洋から輸入します。それが南蛮胴です。通常の鎧の倍に近い厚みを持つこの鎧は鉄砲に対抗するために作り出された鎧でした。距離さえ離れていれば、かなりの確率で銃弾をはじきます。 この鎧は重すぎるという弱点を持っていました。そのため、騎兵でなければ装備が難しく、歩兵には不向きなものでした。西洋では歩兵は鎧を脱ぎ、騎兵のみが鎧を着るという形式が主流となっていきます。 南蛮胴は、西洋では胸甲と呼ばれ、それを装備する騎兵は胸甲騎兵と呼ばれました。矢を防げる程度の鎧では、役に立たなくなったわけですね。 そのため、戦国武将の一部は南蛮胴を身に纏い胸甲騎兵となって戦う事になりました。根性のある武将たちは胸甲を来て歩兵として活躍するほどになります。 さて、戦国時代と同時代の三十年戦争において、ヨーロッパではすでに胸甲騎兵が活躍していました。ただし、未だに過渡期であったため、重い胸甲に加えて袖や籠手など、かなりの重装備をしていました。 最終的に、致命傷に繋がりにくい部分の装備は徹底的に除かれ、兜と胸甲のみを残す潔い姿に代わっていきます。この時こそ、胸甲騎兵が完成した瞬間でした。 戦国時代の日本では、三十年戦争と同じく過渡期的な時代であるため、胸甲に加えて多くの装備が残されている状態でした。しかし、一部の武将は胸甲の使い方を開眼していたらしく、兜と胸甲以外は鎖帷子で軽めに済ませるという結論にたどり着いたようです。非常に合理的ですね。 このように、騎馬武者はより鉄砲戦に特化した胸甲騎兵に変貌を遂げようとしていました。この進化が中途半端に終わったのは日本から戦乱が消滅したからでしょう。 |